Man hat hier manches erlebt

Die Kölner Funken-Infanterie im Ersten Weltkrieg an der Front

Von Ulrich S. Soénius

(aus: Heinz-Günther Hunold/Winfried Drewes/Michael Euler-Schmidt (Hrsg.), Vom Stadtsoldaten zum Roten Funken, Köln 2005)

Erster WeltkriegIm Erdgeschoss des Turmes an der „Ülepooz“erinnert eine Gedenktafel an die in den beiden Weltkriegen gefallenen Mitglieder der Roten Funken. Darauf finden sich auch acht Namen aus dem Ersten Weltkrieg. Dieser Krieg gilt als die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts, da das europäische Mächtesystem mit einer Wucht auseinanderbrach, die langfristige Auswirkungen nach sich zog. Der Erste Weltkrieg bedeutete eine Umwälzung bis dahin gültiger Ordnungen und das Ende einer Geschichtsepoche. Er legte den Keim für die nachfolgenden Ereignisse und den Zweiten Weltkrieg, der, von einem verbrecherischen Regime entfesselt, den Vorgänger in seinem Ausmaß weit übertraf und wiederum Millionen Menschen das Leben kostete. Angesichts der bis heute nachwirkenden Folgen des Ersten Weltkrieges ist zu verstehen, dass Historiker sich nach wie vor intensiv mit dem Krieg beschäftigen, in dem manche das „prägendste Ereignis des 20. Jahrhunderts“ sehen.

1 In der breiteren Öffentlichkeit ließ die 90. Wiederkehr des Kriegsbeginns Erinnerungen an den ersten der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert wieder wach werden. Der Kölner Historiker Jost Dülffer meinte dazu: „So viel Erinnerung an den Beginn des Ersten Weltkrieges war noch nie.“ 2 Ein aktuelles Thema bleibt dieser Krieg am Beginn des 21. Jahrhunderts wohl nicht zuletzt wegen der möglichen Gefahren eines instabilen Mächtesystems.

Hatte es sich bei früheren Kriegen der Neuzeit zumeist um begrenzte Konflikte gehandelt, die in ihrem Ausmaß überschaubar blieben, so stießen 1914 und in den Folgejahren die Massenheere der meisten europäischen Staaten aufeinander. Die Kriegsparteien kämpften unter Aufbietung aller gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kräfte mit einem bis dahin nicht gekannten Ressourceneinsatz. Ausrüstung und Technisierungsgrad der Armeen ermöglichten eine regelrechte „Industrialisierung des Tötens“. Der Erste Weltkrieg war die erste Vielvölkerschlacht mit modernen Kampfmitteln, erstmals kam die Luftwaffe zum Einsatz, und die deutsche U-Boot-Waffe griff weit entfernt von heimischenKüsten Kriegs- und Zivilschiffe fremder Flaggen an. Der Preis der Technik war hoch. Neun Millionen Menschen fanden in diesen vier Jahren den Tod. Am Ende waren an den Auseinandersetzungen auch Staaten beteiligt, die weit von Europa entfernt lagen, wie die USA oder das Commonwealth-Mitglied Australien.

Viele Menschen sind heute noch durch mündlich oder schriftlich tradierte persönliche Erinnerungen von Familienmitgliedern oder Bekannten mit diesem Krieg verbunden. Bilder von Familienvätern im kaiserlichen Soldatenrock sowie über die Zeit aufbewahrte Unterlagen der Militärdienstzeit oder Feldpostkarten und -briefe halten die Erinnerung an den „Großen Krieg“ wach. Diese Quellen finden seit einiger Zeit auch den Weg in die Öffentlichkeit. Der Deutschlandfunk brachte zum 80. Jahrestag des Kriegsendes vier Wochen lang Kurzsendungen mit Zitaten aus deutschen und französischen Feldpostbriefen. Auch von der Wissenschaft wurden diese Augenzeugenberichte vor einigen Jahren als Forschungsobjekt wahrgenommen. 3 Untersucht wurden insbesondere die Feldpostbriefe. Diese unterscheiden sich in ihrem Erkenntniswert deutlich von den Feldpostkarten. Während die ersten naturgemäß sehr viel mehr Raum für Informationen boten, waren die Verfasser bei der zweiten Gattung von Quellen genötigt, sich kurz zu fassen. Zudem war hier das Geschriebene für die Zensur ohne weiteres kontrollierbar. Daher ist die Möglichkeit zur Quelleninterpretation in diesem Falle eingegrenzt.

Die oft mit dem Kitsch des Kaiserreichs versehenen Feldpostkarten wurden schon im Krieg zum begehrten Sammelobjekt und sind es heute noch. Auch Philatelisten suchen ihre Sammlungen auf Sammlertreffen und im Internet zu erweitern. Auf diese Weise bleiben einerseits wichtige Alltagsquellen erhalten, andererseits drohen bestehende Sinnzusammenhänge durch das Auseinanderreißen von Beständen (z. B. die Nachlässe bestimmter Empfänger) verloren zu gehen. Geschlossene Bestände einer Gruppe von Absendern bildenin Archiven eher die Ausnahme, da die Adressaten der Feldpost meist die Angehörigen der Soldaten waren. Daher stellt der geschlossene Bestand von Feldpostkarten im Archiv der Roten Funken einen Glücksfall dar. Für die Untersuchung der Erlebniswelt der deutschen Soldaten im Krieg ist er von herausgehobener Bedeutung.

Der besondere Aussagewert der Feldpostkarten von den Roten Funken liegt in der vergleichbaren Sozialisation der Schreiber. Mitglieder eines „Männerbundes“ agierten aus vergleichbaren Situationen heraus und schilderten ihre Erlebnisse einem Menschen, der sie bewusst für die Nachwelt aufbewahrte. Dies war den Verfassern der Karten auch bewusst. Diese Tatsache schränkt den Quellenwert ein – das Bewusstsein, Erlebtes für die Nachwelt, für ein eigens eingerichtetes „Archiv“ zu überliefern, wird den ein oder anderen Soldaten beim Schreiben beeinflusst haben (auf die Qualität der Handschrift schlug sich dies freilich nicht nieder). Die Vermutung liegt nahe, dass die Verfasser der oft nur wenigen Zeilen ihre Erlebnisse als besonders bedeutsam schildern wollten. Vergleichbar offene Worte wie in den Feldpostbriefen wurden allerdings nicht gewählt. Letztere fanden als Sammlungen der Schriften einer bestimmten Gruppe von Soldaten auch ihren Weg in die Öffentlichkeit. In Deutschland erschien bereits kurz nach dem Krieg eine Sammlung von Kriegsbriefen gefallener Studenten, und noch jüngst erfolgte die Veröffentlichung von Feldpostbriefen jüdischer Soldaten.

4 Die Ereignisse des Krieges prägten die Soldaten aller kriegführenden Staaten, vor allem die ungeheure Konfrontation mit dem Tod und der Versehrtheit in jeder erdenkbaren Lage und Situation. Bernard Montgomery, der britische Panzergeneral, der als „Held von Alamein“ und Gegenspieler Rommels im Zweiten Weltkrieg selbst hinreichend Erfahrungen an der Front sammelte, beginnt das Kapitel über den Ersten Weltkrieg in seiner Weltgeschichte der Schlachten und Kriegszüge mit genau dieser Erfahrung von Tod und dem Umgang damit: „Viele Gefallenehaben nicht einmal ein Grab gefunden, denn sie wurden von Granaten in Stücke gerissen. Zum Teil bestanden sogar die Schützengräben aus aufgeschichteten Leichen, die dann von Ratten aufgefressen wurden.“

(sup. 5) 13 Millionen Soldaten dienten während der vier Jahre für das deutsche Kaiserreich. 6 Fast zwei Millionen von ihnen fielen in den unzähligen Schlachten, ca. vier Millionen wurden verwundet. 7 Diese stetige Konfrontation mit dem Schicksal, das oft den Kameraden im Schützengraben oder auf dem Feld ereilte, prägte auch die Überlebenden und Unversehrten. Niemand aus dieser Generation kehrte unverändert zurück. Dabei hatte es zu Beginn des Krieges nach einer kurzen Dauer und einem schnellen Ende ausgesehen. Doch durch politische und militärische Entscheidungen bedingt, mussten die Millionen Soldaten aller Staaten viereinviertel Jahre an der Front stehen. Auch für die eingezogenen Mitglieder der Kölner Funken- Infanterie – so der damals offizielle Name der Roten Funken – war der Krieg folgenschwer. Anhand dieser relativ kleinen Gruppe sollen im Folgenden Erfahrungen mit dem Krieg und die Verarbeitung dieser Erlebnisse näher untersucht werden. Es traf eine Gruppe von Männern, die unterschiedlichen Berufen nachgingen, unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht hatten und die auch die Erlebnisse unterschiedlich verarbeiteten. Ihr gemeinsames Merkmal bestand in der Mitgliedschaft bei den Roten Funken, bei denen nicht nur Karneval gefeiert, sondern auch Geselligkeit und Freundschaft gepflegt und eine Art Corpsgeist entwickelt wurde, der auch als Abgrenzungskriterium diente. Doch im Krieg waren dann alle gleich – hier zählten andere Faktoren: Hierarchie, Mut, häufig auch Wagemut, Glück, Erfahrung, aber auch Kameradschaft und ein gewisser Altruismus, der die Zeit des Militärdienstes erträglich machte. Es soll hier nicht behauptet werden, dass diese positiven Eigenschaften per se auf die Mitglieder der Roten Funken zutrafen, aber die Quellen liefern in dieser Hinsicht doch ein eher positives Bild.

Dennoch, mit einem Mal wurde – so kann man wohl durchaus ohne Häme feststellen – zum bitteren Ernst, was bis dahin Spiel gewesen war: die Persiflage auf das Soldatentum und militärisches Gehabe, ja die ganze den Funken nachgesagte Laisser-faire- Haltung zu kriegerischen Auseinandersetzungen, wie sie in dem erfundenen Ruf der Kölner Stadtsoldaten zum Feind „Wellt ehr wal dat Scheeßen obhöre! Seht ehr dann nit, dat he Lück stonn!“8 gipfelte. Die den Kölnern nachgesagte lockere Lebenseinstellung („Et hät noch immer jot jegange“) musste in diesen Kriegsjahren der Erkenntnis weichen, dass vieles eben nicht „gut ging“. Dabei war doch eigentlich der Bevölkerung schon lange klar, dass ein Krieg vor der Tür stand. Vorbereitet waren die Funken – wie die gesamte Nation – durch eine zunehmende Militarisierung der deutschen Gesellschaft.

In der Zeit nach dem Deutsch-Französischen Krieg und der Reichseinigung wandelte sich die deutsche Gesellschaft bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu einer von Militär und Krieg bestimmten Gemeinschaft, die das „Säbelrasseln“ und das Kriegsspiel bis hinein in die Kinderstuben trug. Auch Sprache und kulturelle Werte wurden zunehmend vom Militarismus beeinflusst. Verstärkt wurde dies durch Flottenrüstung und Kolonialismus, den ewigen Wettstreit mit der dominierenden Seemacht England und der Diffamierung des Nachbarn Frankreich als Erzfeind. Auch bei den Funken bemerkt man den harschen Ton, der – sicher humorvoll gemeint, aber in der Tendenz eindeutig – diese Militarisierung in der Sprache kennzeichnete. In dem „Alärm“-Heft der Funken von 1909 zum Saisonbeginn wurde mit deutlichen Worten Krieg und Soldatentum beschrieben. Da ist die Rede vom „löst´ge Kreeg“ und „Wer gägen uns ess em Komplott, dänn dunn mer frikasseere.“

9Was fünf Jahrevor Kriegsbeginn noch witzig gemeint war, wurde nun für die Funken bittere Realität. Das ist nach zu lesen in 1.347 Feldpostkarten, die sich im Archiv der Roten Funken erhalten haben. Oft sind es nur schmucklose Karten, manchmal Ansichten von heilen französischen, belgischen oder russischen Dörfern und Städten, sowie – als besondere Quelle – Fotos, die als Postkarten benutzt wurden. Sie zeigen in einigen Fällen die Soldaten im Porträt, in Gruppenaufnahmen, Alltagsszenen, in denen auch der Karneval vorkommt, oder Landschaften, daneben aber auch schrecklich anzuschauende Kriegsereignisse. Auf vielen Karten fehlen die Ortsangaben, da diese und die speziellen Tätigkeiten der Soldaten nicht erwähnt werden durften.10 Verboten war in einigen Kriegsregionen auch das Fotografieren beschädigter Häuser. 11 „Die Zensur ist ziemlich streng“, berichtete ein Funk.

12 Allen gemein ist, dass die Feldpostkarten gezielt an den Präsidenten Theo Schaufuß, „De Pläät“, gerichtet wurden. Dieser hatte seine in den Krieg ziehenden Funkensoldaten aufgefordert, ihm Postkarten aus dem Felde für eine Sammlung zu senden – als Dank und Empfangsbestätigung für sogenannte „Liebesgabenpakete“, die Schaufuß an die Front schickte. Neben Likör, Magenbitter und Cognac enthielten sie vor allem Tabakwaren, manches Mal auch Schokolade, saure Bonbons, eine Dose Makrelen oder Eau de Cologne. Diese Pakete brachten die Verbundenheit der in der Heimat verbliebenen Menschen mit den Soldaten und ihrem Schicksal zum Ausdruck. 13 Auch andere Karnevalsgesellschaften haben ähnliche Sendungen an die Front organisiert, wobei die der Funken sich wohl am herausragendsten bemühte: Selbst die „beste Kriegsbraut“ sei nicht so schnell mit den Lieferungen.

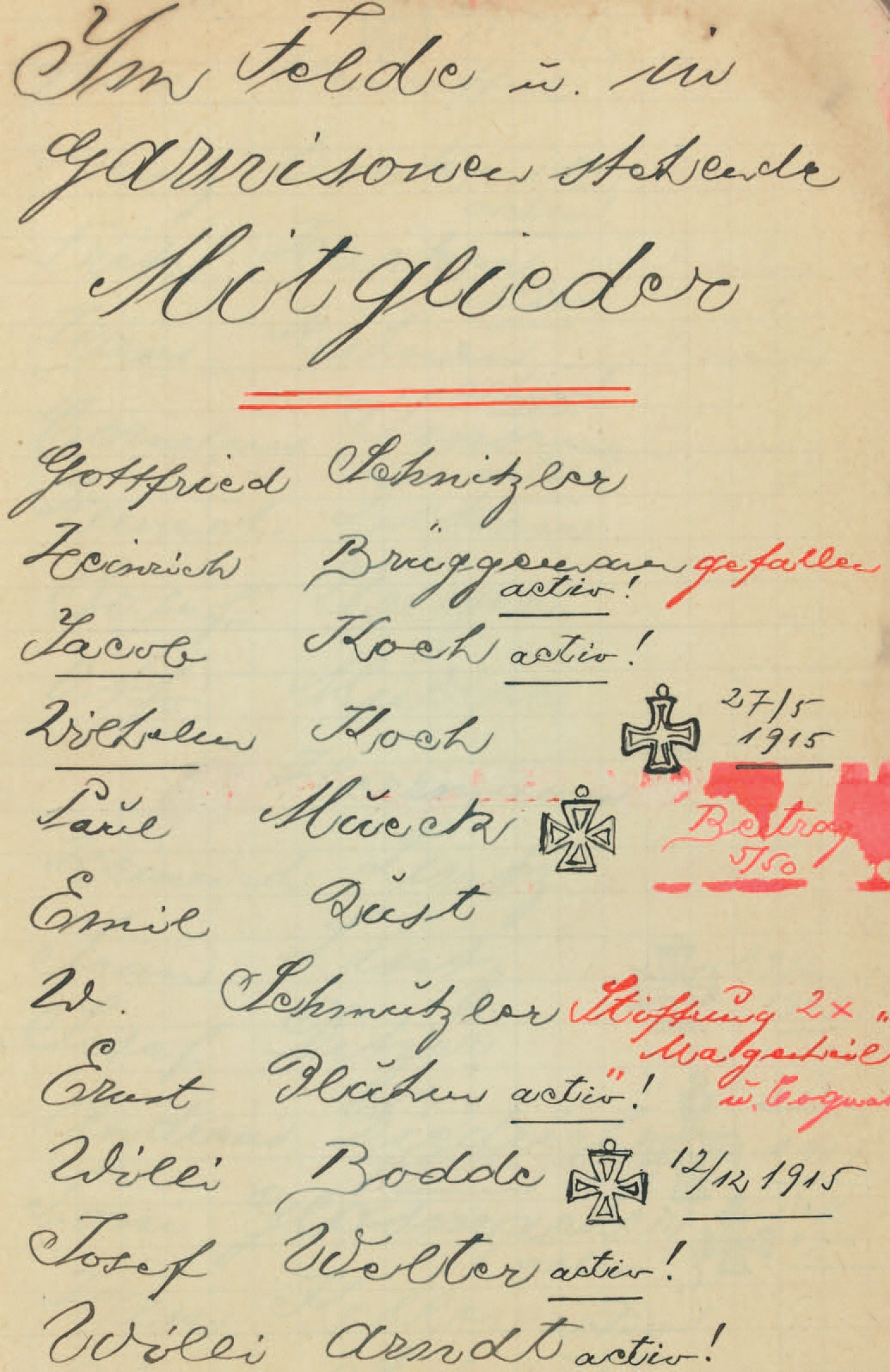

14Die Pakete packte und versandte wohl Schaufuß maßgeblich alleine, erst als er Ende 1916 für einige Wochen erkrankte, sprang Schatzmeister Clemens Breuer ein. Finanziert wurden die Liebesgaben teils aus der Kasse der Roten Funken, teils durch allgemeine Kriegssammlungen. In zwei erhaltenen Kassenbüchern aus der Zeit von September 1914, also unmittelbar nach Kriegsbeginn, bis März 1917 führte der Funkenpräsident penibel die Kosten für die einzelnen Pakete auf.

15 So erhielt z. B. Jean Haubrich am 23. Februar 1915 ein Paket mit Zigarren, Zigaretten, Zigarillos und Schokolade. Zu Weihnachten wurden besondere Pakete gepackt, die die Stimmung an der Front mit Tannengrün heben sollten. Die Flasche mit alkoholischem Getränk verschaffte einem Soldaten eine fröhliche Silvesterfeier – amnächsten Tag hatte er „sogar einen kleinen Brummschädel – ungewohnte Genüsse“. 16 Vollständig sind die Ausgaben für das Jahr 1915 dokumentiert. Schaufuß versandte ca. 325 Pakete – also fast täglich eines – an 51 im Feld stehende Rote Funken sowie die beiden Vereinsdiener, das heißt pro Soldat sechs Pakete im Jahr oder alle zwei Monate eines.

Im Schnitt gab Schaufuß pro Paket inklusive Porto ca. 3,50 Mark und für jeden Soldaten im Jahr 21 Mark aus. In einigen Fällenpackte Schaufuß individuelle Liebesgaben dazu, so seinem Freund Otto Schmitt einmal eine Marzipanzigarre. 17 In einigen Fällen führten die Geschenke auch dazu, dass der Empfänger nach „langer Zeit wieder einmal vernünftig“ frühstücken konnte. 18 Auch die Tabakwaren waren hochwillkommen; so befand der Funk Carl Gerner: „Das Cölner Kraut schmeckt doch immer noch am Besten.“

Aus Russland berichtete sein Funkenfreund Wilhelm Zäh, dass die „bismarckgeschmückte Pappemannsche Männer-Zigarre […] ganz verzüglich“ sei – Schaufuß solle einen größeren Vorrat anlegen, damit der Krieg nicht vor dem Bestand an Zigarren „bei unserem glorreichen Erfolgen im Osten“ zu Ende sei. Mancher Funk wunderte sich, woher der Präsident selbst in Zeiten der Warenknappheit in der Heimat die Zigarren besorgen konnte. 19 Die Pakete wurden zwar zeitig auf dem Postamt aufgegeben, aber aufgrund des ungeheuren Aufkommens vor den Weihnachtsfeiertagen blieben manche dennoch liegen. Der Vereinsdiener Johann Menzel erhielt sein Weihnachtspaket erst am 8. Februar 1915, und er dankte Schaufuß dafür, dass er nicht, wie seine Kameraden, ein durch beigelegte Äpfel verdorbenes Paket erhielt. 20 Für diese Liebesgabenpakete dankten die Funken ihrem Präsidenten mit Nachrichten von der Front – auf Postkarten, wie es sich Schaufuß wünschte, damit er Erinnerungsalben anlegen konnte. Die Funken fühlten sich angespornt, ihren Beitrag für das „Kriegsalbum“ zu leisten. 21 Mancher schrieb sogar, dass er mit den Karten „zur Vervollständigung des Archiv[s] d[er] K.F.I. [Kölner Funken-Infanterie]“ beitragen wolle. 22 Einige der Absender dichteten auch für ihren Präsidenten:

„Op Feldwach soohs ich, en Gedanke versunke,

als en Sendung uhs Cölle kom vun de Funke.

Vun de fröhen ruthwiesse Stadtzaldate,

de leev Gröss an mich durch der Theo braate.

Wie ovv denke ich he aan manch schöne Stund,

die ich erlääv en gemöthlicher Rund

bei Red, Gesang unn kölschem Humor

en mingem leeve ruthwiesse Chor.

Dröm hezzlichen Dank, leeve Theodor

Unse Humor jeiht nitt zum Tror

Gröss all die Rothwiesse häzzlich nur

opp Widdersinn – nächste Fasteleer.“

23 Nur am Rande sei erwähnt, dass der Funkenspitzname wohl auch der heimischen Post bekannt war – denn eine Karte des Funken Schnitzler, adressiert an „Theo de Pläät“ unter Auslassung des Familiennamens, wurde ordnungsgemäß zugestellt. 24 Theo Schaufuß hat – ein Schicksal der Geschichte – den Krieg um nur wenige Tage überlebt. Geboren am 10. August 1853, starb er sieben Tage nach der deutschen Kapitulation am 15. November 1918. Er hinterließ jedoch die Zeugnisse seiner Funken aus dem Krieg. „Man hat hier manches erlebt“ – mit diesen Worten fasste der Funk Hubertus Brück die vierJahre dauernde kriegerische Auseinandersetzung und die individuellen Erlebnisse der Soldaten zusammen. Einige der überlieferten Erfahrungen sollen im Folgenden näher dargestellt werden.

25 Am Beginn der vierjährigen Schlacht spricht noch Optimismus aus den Äußerungen. An der Westfront richtete sich der Blick gen Paris: „Immer Voran des Reiches Macht und Herrlichkeit.“26 Der Funk Max Kleesattel, im Zivilberuf Kaufmann, sandte den „bei Muttern gebliebenen Funken […] aus Feindesland“ Grüße. 27 Da wurde eine Karte mit einer französischen Kindertanzgruppe in rotweißen Kostümen spaßeshalber mit der Kommentierung „Umseitig die Jugendwehr der K.F.I.“ versehen, und Weihnachten 1914 bekamen die Eigentümer der requirierten Privatquartiere Geschenke – der Sohn der französischen Einwohner erhielt „Wägelchen und en Knabüs“ und ließ sich damit auch fotografieren.

Zur eigenen Beruhigung wurde den Einwohnern unterstellt, diese seien froh, dass die Deutschen im Haus und im Ort waren, zuvor seien sie lediglich durch „Schauermärchen“ „aufgehetzt“ gewesen. Ein Funk ließ sich mit einem Kameraden vor von der Decke hängenden Räucherschinken fotografieren, im Vordergrund der französische Junge als deutscher Soldat verkleidet. 28 Da wurde der Heimat eine heile Welt vermittelt, so als lebte man wie „Gott in Frankreich“. Das dem nicht so war, wurde sehr bald deutlich. Eine zentrale Kriegserfahrung der Soldaten war die Freundschaft untereinander, die Kameradschaft, insbesondere die zu anderen Funken.

Der Historiker Thomas Nipperdey hat diese Erfahrung als die der „Schützengrabengemeinschaft“ beschrieben. 29 Neben der Gemeinschaft mit anfänglich fremden Mitsoldaten, die auf häufig engstem Raum schnell zur Freundschaft wurde, freuten sich die Funken stets auf ein Zusammentreffen mit ihren Corpsbrüdern. Am 29. November 1914 schrieb der Funk Huhnen aus dem Lazarett in Ehrenbreitstein, dass vier aktive Funken dort lägen, die sich häufig träfen und sich gut verstünden. 30 Obwohl zeitweise bis zu zwei Millionen Soldaten zeitgleich eingesetzt waren, trafen sich die Funken an der Front wieder – manchmal auch durch Zufall. 31 Einer überlegte sogar, ob man nicht einen „kompletten Knubbel“ zusammenbringen könne. 32 Das waren keine Einzelfälle – im Osten begegneten sich zwei Funken („et Würmche“ und „de Woosch“) und sandten gleich mehrere Karten an ihren Präsidenten. 33 Andere trafen sich zufällig in Frank- reich im Wald. 34 Zwei Funken schoben vierWochen gemeinsamen Dienst, an den Abenden erzählten sie von „vergangener schöner Zeit bei den Rot-Weißen“ und träumten „von der Zukunft“.

35 Doch für Träumereien und „Verzällcher“ war eigentlich nur wenig Raum. Je nachdem, wo die Soldaten eingesetzt wurden, erlebten sie über Monate, ja teilweise über Jahre die Front mit allen ihren körperlichen Strapazen und Schrecken. Im Westen war der Stellungskrieg zermürbend, im Osten griffen die offenen Feldschlachten die Gemüter nicht minder an. Doch auch ohne direkte militärische Auseinandersetzungen war der Dienst mit der Waffe kein Freizeitvergnügen. 118 Stunden ohne Pause fuhr ein Funk mit der Eisenbahn in die Nähe der russischen Front. Danach blieb nur wenig Zeit der Ruhe, bevor er in den Kampf zog. 36 Ein anderer musste nach Verlegung von der Ost- an die Westfront drei Tage marschieren und anschließend weitere drei Tage in einem Viehtransporter verbringen.

37 Dies war jedoch noch eine verhältnismäßig gelinde Anstrengung verglichen mit der, die Soldaten in den Schützengräben auf sich nehmen mussten. Manch einer berichtete von Tag und Nacht im Graben und hohen, unmittelbar erlebten Verlusten an Menschenleben. 38 Dietrich Osthus schrieb im Oktober 1915 aus Chermizy über seine gefährlichen Pioniereinsätze vor den Schützengräben, wo er „spanische Reiter“ aufbaute. „Sobald der Franzmann uns hört oder sieht, bestreicht er das Gelände mit seinen Flachfeuergeschützen.“ 39 Bis zu den Knien saßen die Soldaten bei Regen im Schlamm der Gräben – da wärmten die „gestrickten Funkengamaschen“, die ein Funkensoldat von seiner Mutter zugesandt bekam. 40 Sechs Tage Dienst im Graben, dann drei Tage Ruhepause, in denen aber auch gearbeitet wurde – so sah die bittere Realität der Soldaten aus.

41 Manche traf es noch härter: Zehn Wochen, vom 17. November 1914 bis zum 12. Februar 1915, musste Gottfried Schnitzler im Schützengraben ausharren. Dort wurden neben der Kälte, dem Regen, dem Schlamm, den schlechten hygienischen Verhältnissen und der fehlenden Schlafgelegenheit auch andere Grausamkeiten ertragen: Fünfzig Meter vor dem Graben lagen die Leichen von 300 gefallenen Franzosen, die einen unerträglichen Gestank verbreiteten. Angebote der deutschen Truppe, die Gefallenen ohne Beschuss zu bergen, wurden von der französi- schen Seite abgelehnt. 42 Andere Soldaten erlebtendie Einsamkeit und die Entbehrungen an Frontabschnitten, in denen nicht gekämpft wurde.

43 Der massenhafte erlebte Tod hinterließ neben dem Entsetzen und der Hilflosigkeit vor allem Angst – Angst davor, selbst verwundet oder getötet zu werden. Während die Angehörigen in der Heimat vermutlich weniger mit der Schilderung von gefährlichen Einsätzen konfrontiert wurden, um sie nicht zu beunruhigen, 44 nahmen die Funken ihrem Präsidenten gegenüber keine Rücksicht. Sie schilderten die Realität des Krieges offen und ungeschminkt, teilweise untermalt mit Fotos, die an Deutlichkeit nichts fehlen ließen.

Der Funkendiener Menzel hörte im November 1914 im französischen Arth den Kanonendonner und ein „fürchterliches Krachen, wo der Feind durchbrechen wollte“. 45 André Welter, nach dem Krieg Präsident, fürchtete sich in Russland vor feindlichen Luftangriffen. 46 Andere Funken gewöhnten sich aber nach kurzer Zeit an die Geräusche, die die Geschütze machten. 47 Und viele hatten auch Glück, wie etwa der Schreiber einer Postkarte, als nur zwei Meter neben ihm ein Wohnzelt von einer Granate getroffen wurde. Er selbst urteilte, er sei „mit dem Schrecken davon“ gekommen.

48 Dies galt jedoch nicht für alle: Acht Funken fielen oder starben an den Folgen von Verwundungen. Erschüttert wird Theo Schaufuß in dem Album geblättert haben, wenn er die Nachricht erhielt, dass einer seiner Funken gefallen sei, der ihm wenige Wochen zuvor eine Karte mit den Worten „Noch alles wohl“ gesandt hatte – oder von einem der Gefallenen in einer früheren Karte lesen musste, dass dieser auf eine Feier und ein Wiedersehen „nach glücklicher Beendigung dieses Völkerringens“ hoffte. Derselbe Funk schrieb auf einer späteren Karte, dass die „Luft […] stark eisenhaltig“ sei, er aber auch darauf hoffe, dass sein „bißchen Glück“ ihn nicht verlasse. 49 Jeder der Soldaten blickte dem Tod in die Augen, nur wenige Meter vom Schützengraben entfernt lagen oft tagelang die beim letzten Angriff gefallenen Kameraden,ohne dass sie geborgen werden konnten.

50 Aber auch Verwundungen wurden erfahren: Im August 1916 wurde der Funk Hans Urbach im Somme-Gebiet beim „Handgranatenkampf“ am rechten Arm und im Gesicht verletzt, so dass er in ein deutsches Lazarett kam und seine Karten durch Dritte schreiben lassen musste. 51 Von einer „Verwundung und Gasvergiftung“ eines Funkenfreundes erfuhr Schaufuß ebenfalls. 52 Ein Kamerad wurde durch Granatentreffer schwer verstümmelt. Der Verfasser der Nachricht begegnete diesem schrecklichen Erlebnis mit Durchhalteparolen, die mit „Dröm Funke obgepass [sic!]“ endeten. 53 Ein anderer erlebte einen Fliegerangriff auf sein Quartier, bei dem Tote und Verwundete zu beklagen waren. Flugzeuge gewannen in diesem Krieg erstmals eine entscheidende Bedeutung als Waffe. Der Schreiber der Karte fühlte sich wie angeschossenes Wild auf der Flucht.

54 Tod und Verwundung, aber auch die Vertreibung der Zivilbevölkerung in den besetzten Ländern waren den Funken nicht gleichgültig. Bedauern und triste Gedanken schwingen mit, als ein Funk den Ort Parliers in Frankreich beschreibt: „alles kaput, kein Dach mehr ganz, Kirche hat 100dte Volltreffer.“ Da tröstete es ihn wenig, dass er über einen Monat keinen Zivilisten mehr gesehen hatte. 55 Ein anderer Funk berichtete Ähnliches: „Ganze Städte & Dörfer vollständig vernichtet.“ 56 Die Soldaten fanden deutliche Worte – obwohl ihre Karten zensiert wurden: Der Funk Brück sprach „von dem unsäglichen Elend“, das er erlebt habe.

57 Im Funkenarchiv ist eine Reihe von Ansichten zerstörter Häusern vorhanden, die wohl als Trophäen der Krieger gedacht waren, bisweilen aber auch aus Nachdenklichkeit aufgenommen worden sein dürften. Die Erlebnisse waren so einschneidend, dass man sie nicht schriftlich beschreiben konnte, selbst an der Möglichkeit zur mündlichen Wiedergabe zweifelte ein Funk. Andere teilten seine Meinung: „Wir sehen Elend und Grauen, wofür es kein Wort gibt.“ 58 Zu drastischeren Mittelngriff der Funk und Duzfreund von Schaufuß, Otto Schmitt. Er sandte eine Fotografie, auf der die von einer Granate zerrissenen Körper zweier deutscher Infanteristen zu sehen sind. Schmitt erklärte dem Leser in der Heimat dazu: „Die Photographie vermag all das hässliche & schauerliche zu veranschaulichen.“

59 Nipperdey hat die Erfahrungen der Front als „denen des bürgerlichen Lebens ganz entgegengesetzt“ bezeichnet. Die Normalität sei außer Kraft gesetzt gewesen, in den Soldatenunterkünften galten nun andere Ordnungen und Werte. 60 So zeigen die Funkenkarten beispielsweise einen ungezwungenen Umgang mit dem menschlichen Körper. Aus Dombrowa sandte ein Soldat – kein Einzelfall – zwei Fotos auf einer Postkarte. Während eines Soldaten bei der Suche nach Körper- und Haarläusen zeigt, sind auf dem anderen drei Soldaten beim Stuhlgang zu betrachten.

61 Nacktheit, intime menschliche Bedürfnisse und medizinische Untersuchungen werden zu öffentlichen Prozeduren, an denen der Betrachter in der Heimat teilhaben konnte – und vermutlich auch teilhaben sollte, denn dadurch wurde er mit einer Realität konfrontiert, die der Zivilist zu Hause durch bloßes Erzählen nicht nachvollziehen konnte. Die Macht der Bilder – seit der Erfindung der Fotografie insbesondere bei kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt – wirkte auch auf die eigentlich unbeteiligten Betrachter. Dabei erscheinen die Karten nie schockierend, sondern nur ehrlich. Das Thema Sexualität wurde dagegen weitgehend ausgeblendet, nur in wenigen Textstellen schimmert es durch.

In einigen Darstellungen finden sich auch Aussagen über die feindlichen Armeen. Im Januar 1915 unterstellte Wilhelm Bodde den Engländern, sie hätten die Franzosen gegen die Deutschen „aufgehetzt“. 62 Gefangene Engländer wurden fotografiert und ihr Leid emotionslos geschildert: „Die Kerle zittern vor Kälte wie Espenlaub. Jeden Vorübergehenden reden sie mit Kamerad an und betteln um Brot und Cigaretten.“ 63 Die Italiener wurden nach dem Kriegseintritt ihres Landes als „Gesindel“ bezeichnet. 64 Die Russen hätten „in Ostpreußen gehaußt“, dass es nicht zu beschreiben sei. 65 Doch allgemein hielten sich die Funken mit politischen Äußerungen oder solchen über die andere Seite zurück. Mit zunehmender Kriegsdauer wurden das Heimweh und die Sehnsucht nach einem Friedensschluss stärker. Schon im Februar 1915 hoffte Hubertus Brück, dass der Krieg bald ein Ende habe, „denn meine Frau sehnt sich sehr nach ihrem Ühm“. 66 Andere waren pessimistischer: Im Mai desselben Jahres äußerte Emil Rust, der Friede werde wohl noch nicht kommen.

67 Und einen Monat später schrieb jener Brück: „Ich glaube, der Vorstand feiert in diesem Jahr den 11. im 11. noch mal allein.“ Immer wieder machte sich dieser Funk selber Mut – eine Stimme flüstere ihm kontinuierlich zu: „Nicht lange mehr, dann hat der Krieg ein Ende“. Doch schließlich stellte er im Januar 1918 fest, dass er bereits seit dem 7. August 1914 Soldat sei und nun nach Hause wolle. 68 Oft wurde an die Ehefrauen gedacht, die aufgrund der Zensur nicht wussten, wo ihre Männer Dienst taten. Die Einsatzorte konnten rasch wechseln. „Sie werden sich wundern, von mir Nachrichten aus Russland zu bekommen, nachdem ich fast 2 Jahre in Belgien gewesen bin.“

69 Nach Beginn des Jahres 1916 war auf fast allen Karten der Wunsch nach einem baldigen Kriegsende vorherrschend – selbst bei den Soldaten, die vergleichsweise ungefährlichen Dienst taten. Doch viele verloren auch ihre Zuversicht und fürchteten eine längere Dauer. 70 1917 schrieb der Funk Gerhard Ebeler, er werde Schaufuß zwanzig Jahre später als Fronturlauber begrüßen, sollte der Krieg noch so lange dauern. 71 Man hätte damals wohl kaum vermutet, dass zu diesem Zeitpunkt bereits der Zweite Weltkrieg in Vorbereitung sein würde. Daneben machten sich die Soldaten immer wieder selbst Mut, „aushalten“ sei die Parole, trotz „Sehnsucht nach Frieden und unserer lieben Kölner Heimat“.

72 Der Soldat und Funk Toni Glassmacher äußerte gar die Meinung: „Die beste Zeit des Lebens […] verbringt man im Felde.“

73 Neben der Familie waren für die rot-weißen Soldaten im Feld die Funken und der Karneval selbst Ziel ihrer Sehnsüchte. An den „hohen Feiertagen“ dachten sie häufig an das karnevalistische Treiben zu Hause und stellten einen Zusammenhang mit dem Geschehen an der Front her. Für den versäumten Elften im Elften wolle man sich „an den Engl[ändern] rächen“. Zur „Feier des Tages haben wir Dixmude eingenommen. Für Maskerade haben wir bestens gesorgt.“ 74 An diesem Tag, dem „schöne[n] Datum“, wurde häufig an die Funken und an die vielen gemeinsamen Erlebnisse in der Vergangenheit gedacht. André Welter träumte am 11. November 1915 nachts von Köln. 75 Am Rosenmontag 1915 musste sich der Funk Wilhelm Zäh morgens um 11 Uhr dem Einberufungskommando stellen – in Friedensjahren hatte er sich an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit im Gürzenich, der „guten Stube“ der Funken, aufgehalten. 76 Aber auch Pläne für die Zukunft wurden geschmiedet. 77 Als am selben Tag des Jahres 1915 das Grammophon im Remagener Lazarett den Funkenmarsch spielte, löste dies beim Verfasser einer Karte sofort die Hoffnung aus, dass er im nächsten Jahr „im Rot- Weißen-Kleid den lieben Klängen wieder durch Cöln folgen“ könne. 78 Am Elften im Elften wurde das Lied erneut vorgespielt, und tagelang sangen die Lazarettinsassen die Textstrophen nach. 79 Ein Soldat verfasste ein patriotisches Gedicht, das mit den Worten endete: „Wir müssen ja den Sieg erringen! / Gott sei mit Kaiser, Reich und Heer, damit bald wieder Lieder klingen / dem Prinzen Karneval zu Ehr!“

80 Da die Sehnsucht der Funken an der Front nach Karneval nicht erfüllt wurde, inszenierten sie im Schützengraben, in den Frontstellungen oder den Lazaretten ihren eigenen Karneval – sicher im Rahmen der minimalen Möglichkeiten, aber durchaus mit Sinn für Humor, der vom Kriegsalltag ablenkte. Der „Kölsche Fastelovend“ werde am westlichen Kriegsschauplatz nicht vergessen, versicherte ein dort stationierter Funk. 81 Das dokumentiert auch eine Postkarte mit einem Foto, das vier Soldaten beim Stippeföttche abbildet. 82 Zwei Funken sandten jeweils eine Ansichtskarte mit ihrem gemeinsamen Konterfei am Rosenmontagmittag und -abend. Die letztere zeigt beide mit heiterem Gesichtsausdruck, nach einigen „Trauerseidel Bier auf Köln“. 83 Da konnte der Funk Wilhelm Bodde hoffen, dass aus „diesem grausigen Krieg recht bald wieder unser lustiger Krieg tritt“. 84 Und einige Funken verkleideten sich sogar an der Front am Rosenmontag.

85 Wie mögen wohl die Kameraden in den Kompanien auf die Kölner Jecken im Krieg reagiert haben? Berichteten die Funken-Soldaten über ihr Karnevalsleben an der Front, so freuten sie sich auch über Berichte von anderen Roten Funken. Auch wurde der gefallenen Funken gedacht. 86 Das Heimweh richtete sich auch auf Köln – der Soldat Koch sandte die Ansicht eines Tores und einer Kirche aus Frankreich mit der Bemerkung, dass dieses Bild ihn an die „Vringspootz mit der Vringskirche“ erinnere. 87 Sogar der Kaiser freute sich einmal, als er einem Kölner begegnete, den er bei der Verleihung des Eisernen Kreuzes nach seiner Herkunft gefragt hatte. 88 Der gute „Kölner Humor“, so schrieb Funk Hans Keller, half über die schrecklichen Erlebnisse der Soldaten hinweg. 89 Mancher Funk wurde – wohl aufgrund seiner karnevalistischen Erfahrungen – dann auch zum Theaterspieler an der Front.

90 Der Funk Wilhelm Bodde wirkte bei einer Aufführung anlässlich des Geburtstages des Kaisers mit und hielt eine „humoristische Rede auf Kölsch“. Die kam so gut an, dass er sie einige Tage später im Offizierskasino wiederholen musste. 91 Der kölsche Humor verdeckte jedoch nicht die grundsätzlich patriotische Haltung auch der Funken. Die verbreitete Auffassung, die Kölner und auch die Karnevalsgesellschaften hätten aus ihrer Ablehnung des Preußischen keinen Hehl gemacht, ist hier nicht Gegenstand der Untersuchung. Deutlich wird aber, dass man im Krieg durchaus national und patriotischeingestellt war. Mit der Begründung „Man muß etwas für das Vaterland tun“ meldete sich Emil Kuhnen freiwillig aus dem Lazarett- Dienst in ein Artillerie-Regiment.

92 Auch Durchhalteparolen – man kämpfe, bis kein Feind mehr „uns entgegentreten kann“ 93 – wurden wie zum eigenen Ansporn mitgeteilt. Man fragt sich, wie die Soldaten ihre Eindrücke verarbeiteten. Was brachte sie dazu, sich „als Zahnrad in der Kriegsmaschinerie zu bewegen, sich völlig den Befehlen unterzuordnen“? Woher kamen der Mut, der starke Wille und der strikte Gehorsam, 94 der sie auch zu Taten verführte, die die meisten im Zivilleben niemals vollbracht hätten? Aufrecht hielt sie lange Zeit der Glaube an den Erfolg ihres Einsatzes: „In Colonia als Sieger einzumarschieren, wäre natürlich das Schönste, was ich mir wünschen könnte.“ 95 Weiterhin tröstete man sich: „Man darf den Humor nicht verlieren […]“. 96 Den verlor auch der Unteroffizier Emil Kuhnen nicht, der witzelte, er bei längerer Kriegsdauer werde er General: „Napoleon hat auch klein angefangen.“ 97 Leider sind keine Quellen darüber erhalten, wie denn die von den europäischen Schlachtfeldern heimgekehrten Funken nach dem Krieg ihr Funkendasein empfanden. Trugen sie wieder gern Uniform, und konnten sie sich ohne innere Beklemmung in die militärischen Parodien einleben – sie, die doch den Unterschied zwischen Ausschwärmen zum Bützen und wochenlangem Schützengrabenleiden am eigenen Leib erfahren hatten?

Die Feldpostbriefe der Kölner Roten Funken geben einen interessanten Einblick in die Erfahrungswelt und Erlebnisse der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Für die historische Forschung sind solche Quellen wertvoll, zumal die Augen- und Ohrenzeugen nicht mehr leben. Die Geschehnisse waren zudem so schrecklich, dass viele Soldaten jahrzehntelang darüber schwiegen. Vor kurzem ist der letzte australische Veteran des Ersten Weltkrieges im Alter von 105 Jahren gestorben. Erst vor drei Jahren sprach er erstmalig über seine Erlebnisse u. a. bei der blutigen Somme-Schlacht. 98 Doch nach mehr als achtzig Jahren werden nicht alle Erlebnisse so präsent gewesen sein wie zur Abfassungszeit der Feldpostkarten. Auch diese jedoch berichten selektiv. So grausam die Erlebnisse waren, so kommt doch in vielen Berichten auch ein wenig von der „kölschen Mentalität“ zum Ausdruck. Auf die Spitze brachte es wohl der Vereinsdiener Heinrich Vockeroth „[…] und kann ich auch von mir berichten mit Jupp Wingender’s Worten: Et jet uns noch nit schlääch, et künnt uns noch viel schläächter gohn“.